Construction du relais et assurage en grande voie équipée

La construction du relais est une étape clé de l’ascension. Un relais construit de manière efficace, robuste et fiable, est un élément clé pour la sécurité de la cordée. En fonction de la situation et du terrain, le relais peut être construit de différentes manières.

Avertissements

- Lisez attentivement les notices techniques des produits utilisés dans ce conseil avant de le consulter. Vous devez avoir compris les informations de la notice technique pour pouvoir comprendre ce complément d’informations.

- Maîtriser ces techniques nécessite une formation et un entraînement spécifique. Validez avec un professionnel votre capacité à refaire la manipulation, seul, en toute sécurité, avant de la reproduire en autonomie.

- Nous donnons des exemples de techniques liées à votre activité. Il peut en exister d’autres que nous ne décrivons pas ici.

Ce conseil technique traite uniquement des relais en grande voie équipée (sur ancrages fixes de type goujons, scellements ou pitons, par exemple). En terrain d’aventure, certaines des notions abordées ici peuvent différer, notamment du fait de l’utilisation de protections amovibles (coinceurs, friends, par exemple) ou de protections naturelles (arbres ou becquets, par exemple).

Rappels sur les principes de base du relais

- Un relais doit être constitué d’au moins deux ancrages reliés entre eux, pour anticiper le risque de rupture d’un des ancrages (principe de redondance).

- Les notions de facteur de chute et d’effort de chute sont prépondérantes dans l’analyse de risques amenant à la construction d’un relais. Les conseils techniques Efforts en jeu lors d’une chute et Force de choc et facteur de chute - Théorie, abordent des éléments clés repris dans ce conseil technique.

Sommaire

1. Efforts en jeu au relais 1a. Efforts en jeu : situation avec grimpeurs longés au relais

1b. Efforts en jeu : situation d'assurage du second

1c. Efforts maximum en jeu : situation d'assurage du leader

1d. Conclusion des tests : deux risques principaux lors de la chute du leader

2. Arbre de choix et types de relais 2a. Relais triangulé mono-directionnel

2b. Quad

2c. Relais triangulé semi-directionnel

2d. Relais sur point fixe

3. Techniques d’assurage du leader 3a. Système d'assurage connecté au harnais

3b. Assurage au relais sur point fixe

3c. Arbre de choix

1. Efforts en jeu au relais

Différents tests sur le terrain et en laboratoire permettent de cerner les ordres de grandeur des efforts en jeu lors d’une chute. Retrouvez les valeurs clés ci-dessous et plus de détails dans le conseil technique Efforts en jeu lors d’une chute.

1a. Efforts en jeu : situation avec grimpeurs longés au relais

Lorsque les grimpeurs sont longés, seul leur poids est appliqué sur le relais (effort statique). Cet effort ne pourrait pas causer la rupture d’ancrages fiables.

Attention, ces efforts peuvent être dépassés en cas de chute sur la longe (effort dynamique).

Rester en tension sur sa longe et en aval de l’ancrage permet de limiter ce risque.

1b. Efforts en jeu : situation d’assurage du second

Lors de l’assurage du second, deux cas de figure peuvent se présenter.

Dans le cas d’un assurage sans boucle de mou, une chute du second ne génère quasiment pas de force de choc, et l’effort appliqué au relais sera environ le même que si le grimpeur était longé au relais.

Dans le cas d’un assurage moins précis, une boucle de mou peut se former devant le grimpeur. Le facteur de chute et la force de choc alors générés restent limités.

1c. Efforts maximum en jeu : situation d’assurage du leader

La chute du leader est la situation qui peut être la plus sévère pour le relais.

Les efforts en jeu sont d’autant plus élevés en début de longueur :

- peu de longueur de corde,

- facteur de chute élevé,

- peu de frottement dans les dégaines pour participer à la dissipation de l’énergie de la chute.

Voici quelques exemples d’efforts obtenus dans diverses situations.

Plus de détails sur ces valeurs sont disponibles dans le conseil technique Efforts en jeu lors d’une chute.

Exemple de chute en facteur 0,3

(2 m de chute sur 7 m de corde, assurage sur le harnais)

Exemple de chute en facteur 0,7

(2 m de chute sur 3 m de corde, assurage sur le harnais)

Exemple de chute au départ du relais en facteur 0,8

(4 m de chute sur 5 m de corde, assurage sur le harnais. Test réalisé avec des mannequins de 80 kg)

Exemple de chute au départ du relais en facteur 1,74

(4 m de chute sur 2,3 m de corde, assurage sur le relais avec un GRIGRI. Test réalisé avec un mannequin de 80 kg)

Situation d'assurage non recommandée sur le terrain

1d. Conclusion des tests : deux risques principaux lors de la chute du leader

Risque n° 1 : sollicitation du point de renvoi

Les efforts générés par une chute du leader avec facteur de chute important pourraient dépasser la résistance d’ancrages peu fiables, en particulier au niveau du point de renvoi (effet poulie).

Bien que constitué de plusieurs ancrages (redondance), un relais dont un ancrage serait arraché pourrait rapidement mettre en péril la cordée.

Risque n° 2 : projection de l’assureur

Lors de la chute du leader, l’assureur peut se retrouver projeté et heurter le rocher ou lâcher la corde.

Un écart de poids important entre grimpeur et assureur ou un facteur de chute important augmentent ce risque.

Projection de l’assureur contre le rocher lors de l’assurage sous un surplomb

Projection de l’assureur contre le relais lors d’un départ en traversée

La structure du relais, ainsi que la méthode d’assurage du leader, peuvent être adaptées pour limiter ces situations à risque.

2. Types de relais

La liste de relais présentée ci-dessous est non-exhaustive. Des variantes de ces relais, voire d’autres types de relais, existent également avec chacune leurs avantages et inconvénients propres.

2a. Relais triangulé mono-directionnel

- Pas de choc en cas de rupture d’un ancrage.

- Polyvalent, adapté pour un usage sur ancrages variés.

- Mauvaise répartition de la charge en cas de traction latérale.

- L’absence de choc, en cas de rupture d’ancrage, rend ce type de relais adapté aux ancrages peu fiables.

- Ce type de relais peut également être construit en utilisant la ou les corde(s) d’attache, sans besoin de matériel supplémentaire. En contrepartie, le grimpeur sera captif de son relais, et ne pourra pas s’en libérer pour réaliser une manœuvre de secours, par exemple. L’évolution en leader fixe sera également plus complexe.

- Si les ancrages le permettent, placer une dégaine sur le point du haut permet d’anticiper le placement d’un point de renvoi pour le départ du leader.

2b. Quad

- Charge toujours bien répartie sur les deux points, même en cas de changement du sens de traction.

- La possibilité de dissocier la boucle primaire en deux boucles indépendantes offre plus d’espace et de confort pour clipper plusieurs mousquetons (plusieurs cordées au relais, stockage de matériel, par exemple).

- Possibilité d’avoir deux sens de traction différents simultanément.

- En cas de rupture d’un ancrage, le point de triangulation chute en bout de boucle : choc sur le second ancrage.

- Grande longueur de cordelette ou de sangle nécessaire dans le cas d’ancrages espacés.

- L’espacement des nœuds permet plus de mouvement latéral, tout en augmentant le choc en cas de rupture d’un ancrage.

- En fonction de la position des ancrages du relais, la position des nœuds sur la sangle peut être réajustée.

- Le mousqueton doit prendre deux des quatre brins de cordelette situés entre les deux nœuds.

- Le quad peut être réalisé avec un anneau de sangle de type PUR’ANNEAU de 180 cm (léger et compact) ou une cordelette de 7 mm (plus volumineuse mais plus polyvalente).

- Veillez à positionner la couture de la sangle ou le nœud de la cordelette en dehors de la boucle centrale (entre le nœud et l’ancrage).

2c. Relais triangulé semi-directionnel

- Charge toujours bien répartie sur les deux points, même en cas de légère traction latérale.

- En cas de rupture d’un ancrage, le point de triangulation chute en bout de boucle : choc sur le second ancrage.

- À la différence du quad, une vrille est nécessaire sur l’un des deux brins de sangle pour garantir le bon travail de la sangle.

- Nécessite d’utiliser un mousqueton collecteur pour l’ensemble des connexions au relais. Veillez au bon positionnement et au verrouillage de ce mousqueton pendant toute la durée d’utilisation du relais et limitez l’accumulation de connexions dans ce connecteur.

- L’espacement des nœuds permet plus de mouvement latéral, tout en augmentant le choc en cas de rupture d’un ancrage.

2d. Relais sur point fixe

- Adapté à l’assurage du leader avec système d’assurage sur le relais.

- Ce type de relais permet de positionner le point primaire au plus proche des ancrages, en comparaison avec les autres types de relais. Cela peut aider à rendre l’assurage du second plus ergonomique, dans le cas où les ancrages sont positionnés proches d’une vire, par exemple.

- Pas de répartition des efforts sur les deux ancrages.

- Compte tenu des efforts auxquels peut être soumis le relais, cette construction non triangulée est à privilégier sur des ancrages fixes irréprochables.

- Le point primaire est construit sur l’ancrage le plus bas des deux, dans une boucle de sangle ou directement sur le mousqueton. L’utilisation du nœud de chaise double, pour former la boucle primaire sur la sangle, garantit un desserrage facile du nœud.

- La tension de la sangle entre les deux ancrages limite le risque de choc en bout de sangle, en cas de rupture du point primaire. Le nœud de cabestan permet de régler la longueur de sangle entre les deux ancrages, mais d’autres nœuds peuvent également être utilisés (nœud simple, par exemple).

- La boucle primaire en sangle permet une bonne liberté de mouvement des mousquetons entre eux, en particulier lorsque l’assurage du leader se fait directement sur le relais.

Conséquences de l’angle de triangulation

L’angle de la triangulation influe sur la répartition de la charge sur les points du relais : plus l'angle est fermé, moins les ancrages sont sollicités.

L’angle de 90°, facile à retenir et identifiable, est un bon indicateur d’un angle de triangulation à ne pas dépasser.

3. Techniques d’assurage du leader

En fonction des situations, différentes méthodes d’assurage peuvent être utilisées.

3a. Système d'assurage connecté au harnais

- Fluidité et précision de l’assurage.

- Méthode polyvalente : fonctionne sur tout type de relais.

- Dynamisation de la chute par déplacement du corps de l'assureur.

- Risque de projection de l’assureur en cas d’écart de poids important et/ou de chute à haute énergie.

Si le terrain le permet, se longer à distance du relais (sur la corde avec un cabestan, par exemple) permet à l’assureur d’avoir plus de place pour se déplacer et dynamiser une chute du leader, limitant ainsi le risque de heurter le relais ou la paroi.

En cas de doute sur la qualité des ancrages, positionnez le point de renvoi sur le point de triangulation du relais.

3b. Assurage au relais sur point fixe

Positionner le système d’assurage sur le relais évite le risque de projection de l’assureur lors de la chute du leader. Cette technique est à utiliser lorsque les ancrages sont irréprochables. Le relais sur point fixe est adapté à cette technique, car il limite la longueur de sangle qui va se retourner lors de l’arrêt de la chute.

- Pas de risque de projection de l’assureur lors d’une chute du leader : pas de risque de heurter le rocher ou le relais et limite le risque de lâcher la corde.

- Adapté en cas d’écart de poids important entre grimpeur et assureur.

- Adapté aux départs de longueurs en traversée (sollicitation latérale) ou à l’assurage sous un surplomb.

- L’assurage du leader est ergonomique si les ancrages du relais sont positionnés bas (environ à hauteur du buste de l’assureur).

- Manque de fluidité et de précision de l’assurage : non adapté au travail des voies.

- À éviter sur ancrages peu fiables, notamment du fait du changement de direction de la traction lors d’une chute et de l’absence de triangulation.

- Assurage dynamique compliqué (uniquement possible en laissant glisser la corde dans le système d’assurage, port de gants d’assurage recommandé).

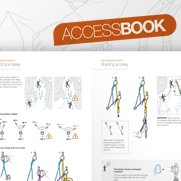

3c. Arbre de choix

Le choix du type de relais et de la méthode d’assurage dépendent de votre analyse de la situation, prenant en compte des notions telles que la qualité des ancrages ou le risque de chute du leader.

L’arbre de choix ci-dessous propose une trame de réflexion reprenant les différents points explorés dans ce conseil technique.

Il est de votre responsabilité de faire votre propre analyse de risques. Ce conseil technique ne remplace en aucun cas une formation et une expérience acquise sur le terrain.